|

ご協力いただいた方々 |

|

今回の特別展では、映像や写真、標本資料の借用で以下の方々にお世話になりました。お礼を申し上げます。 特に断りのないかぎり、自己紹介文と顔写真はご本人から2004年6月〜7月にご提供いただいたものです(五十音順・敬称略)。 |

|

|

大槻 公彦(おおつき きみひこ・日本野鳥の会) 趣味で野鳥の観察をしています。普通に見られる鳥(カラス類、サギ類など)の行動に注目しています。(写真は提供映像のスチルです) 提供資料:モズの求愛の映像(「歌っておどってプロポーズ」参照) |

|

加納 康嗣(かのう やすつぐ・日本直翅類学会事務局長) 年齢61歳。三重県名張市在住。現在、日本直翅目大図鑑制作に仲間の会員と取り組んでいます。地元では自然観察の市民団体の運営やギフチョウ保護活動を行っています。 提供資料:闘蟋用具(「オスどうしのたたかいを利用した遊び」参照) |

|

鹿野 雄一(かの ゆういち・三重大学大学院生物資源学研究科) アマゴの「おかま戦略」について研究しています。 提供資料:アマゴのスニーキングの映像(「エースがダメならスキをねらえ!スニーキング戦略」参照) |

|

川島 美生(かわしま みき) 大学時代は、北海道の大黒島でゼニガタアザラシを個体識別して研究していました。今も、その保護活動に携わっています。(写真は提供映像のスチルです) 提供資料:キタゾウアザラシの闘争の映像(「腕っぷしの強さを競う」参照) |

|

北村 淳一(きたむら じゅんいち・京都大学大学院理学研究科動物生態学研究室) 野外において淡水魚類、とくにタナゴ類の産卵生態を研究しています。 提供資料:カネヒラのスニーキングの映像(「エースがダメならスキをねらえ!スニーキング戦略」参照) |

|

小海途 銀次郎(こがいと ぎんじろう・大阪府鳥獣保護員) 昭和19年3月生まれ。小さい頃より野鳥や昆虫が好きで休日を利用して野山へ出かけています。主にクマタカ、オオタカの大阪府における生息状況調査と日本各地で野鳥の営巣環境を調べて回るのが趣味です。 「クマタカの営巣習性について」山階鳥類研究所研究報告 1971年 共同発表 「猛禽クマタカの巣を追って」平凡社 アニマ 1974年 「日本の野鳥巣と卵図鑑」世界文化社 1999年 共著 「日本鳥の巣図鑑」小海途銀次郎コレクション展 大阪市立自然史博物館 2003年 共著 提供資料:セッカの巣(「わかりやすい女心」参照) |

|

古賀 庸憲(こが つねのり・和歌山大学教育学部生物学教室) カニの交尾行動や、カニに付く寄生虫と宿主(カニ)との関係など、干潟の生きものの生態を研究してます。メスを巡るオス間の競争や、メスがどんなオスを交尾相手とするのか、寄生虫はカニが鳥に食べられるようカニの行動を操作するか等です。 提供資料:シオマネキの求愛の映像(「歌っておどってプロポーズ」参照) |

|

佐藤 ミチコ(さとう みちこ・京都大学フィールド科学教育センター瀬戸臨海実験所) クモガニ科というカニのなかまには、自分のからだに海藻をつける種類がいます。しかも、オスとメスでそのつけ方が違うのです。どうして違うのでしょうか? ひょっとして、海藻のつけ方次第でモテモテ度が変わったりするのでしょうか? そのナゾを調べています。 提供資料:ヨツハモガニの標本と闘争の映像(「腕っぷしの強さを競う」参照) |

|

下野谷 豊一(しものや とよかず・日本鱗翅学会会員) 福井市内でおそば屋さんを営んでいます。でも、昼・夜問わず、福井県内を中心に隈なくムシ調査に歩き、いくつもの新種発見をしているタフなおじさんです。最近は学校などから昆虫教室の講師を依頼され、昆虫から見た福井の環境について普及活動を展開中です。(当館学芸員による紹介) 提供資料:昆虫標本(クワガタ,モルフォチョウ,ガガンボモドキ類,ミドリシジミ類など)多数(「ごじまんのキバとツノ」「わかりやすい女心」「なぜかハデハデなオス」参照) |

|

角(本田)恵理(すみ ほんだ えり・東京大学大学院総合文化研究科21世紀COE「心とことば-進化認知科学的展開」) 専門は、生物音響学・進化生態学。動物の音声が伝える情報、音声が多種共存機構の中で果たす役割を調べ、その進化について考えています。研究は、コオロギなどの直翅類昆虫、カエル、小鳥、クジャク、ゾウなど、音声コミュニケーションを行う幅広い動物群を対象として行っています。 提供資料:コオロギの闘争の映像(「オスどうしのたたかいを利用した遊び」参照) |

|

高橋 麻理子(たかはし まりこ・東京大学大学院総合文化研究科21世紀COE「心とことば-進化認知科学的展開」) 専門は行動生態学。「クジャクの雄はなぜ美しい?」と問いながらインドクジャクを追いかけて7年目。調査の結果、意外にもメスは、オスのあの美しい羽を見比べるよりも、オスの求愛コールを聞き比べて配偶相手を選んでいることがわかった。美しさの謎は深まるばかり。 提供資料:インドクジャクの求愛の映像と写真(「どうしてメスはハデ好み?そのナゾとき」参照) |

|

竹内 剛(たけうち つよし・京都大学大学院理学研究科動物行動学研究室) 小さい頃から虫好きで、中学生くらいから本格的に蝶に熱中するようになり、今日に至ります。最近は、相手を攻撃する武器になりそうな器官を持たない蝶がどのようにして縄張り争いに決着をつけるのかを調べるのに夢中になっています。 提供資料:メスアカミドリシジミの卍巴飛翔の映像 |

|

立澤 史郎(たつざわ しろう・北海道大学大学院文学研究科地域システム科学講座) ニホンカモシカの食害防除運動、野生動物を素材とした環境教育、そして無人島・馬毛島でのニホンジカ(亜種マゲシカ)研究と、方法は様々だけど、一貫して野生動物の保護・保全に関わってきました。現在は生態学をベースにした地域研究・教育に携わっています。フィールドは、大隅諸島(馬毛島・屋久島ほか)、奈良公園、釧路湿原・・・給料が交通費に消えてゆきます(;_;)。 提供資料:マゲシカのオスの頭骨標本と角突きの映像(「ごじまんのキバとツノ」参照) |

|

田中 克彦(たなか かつひこ・志津川町自然環境活用センター) 宮城県にある志津川町という町の施設でウミクワガタ類を中心に海の生き物を研究しています。ウミクワガタ類の大きなアゴは何に使われるのか?また、それがどんな風に進化してきたのか?興味は尽きません。 提供資料:ウミクワガタの標本と写真(「ごじまんのキバとツノ」参照) |

|

村松 大輔(むらまつ だいすけ・京都大学大学院理学研究科動物行動学研究室) 私はハクセンシオマネキというカニの「ハサミふり」を研究しています。よく見ると、このカニはいろいろなハサミのふり方をしているのがわかります。このハサミふりにはみんなちがう意味があるのでしょうか?そんなことを調べています。 提供資料:シオマネキの求愛の映像(「歌っておどってプロポーズ」参照) |

|

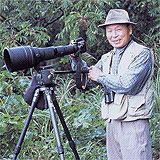

柳町 邦光(やなぎまち くにみつ・日本野鳥の会福井県支部副支部長) 福井県勝山市平泉寺生まれ。日本野鳥の会に入会後、バードウオッチングにのめりこむようになりました。1987年から野鳥写真を撮り始め、県内はもとより日本各地の探鳥地巡りをしています。最近は余暇を野鳥観察と撮影に当てながら、地域の自然保護活動を続けています。(当館学芸員による紹介) 提供資料:セッカ、オシドリ、タマシギの写真(「わかりやすい女心」「なぜかハデハデなオス」「女はつらいよ?子供を残すたいへんさ」参照) |

|

山肩 重夫(やまがた しげお・東京大学大学院農学生命科学研究科) ヒガシカワトンボというトンボには、オレンジ色の翅をしたオスと、透明の翅をしたオスがいます。 「どうして同じトンボなのに、こんなに違う2種類のオスがいるんだろう?」 私はそのナゾを解くための研究をしています。 提供資料:ヒガシカワトンボの求愛の映像 |

| 特別展「どうぶつたちのプロポーズ大作戦!!」電子図録 (C)2004 福井市自然史博物館 |