| 福井市自然史博物館ホーム>特別展・企画展>特別展「今年の夏は火星に大接近!」>火星の大接近とは? |

|

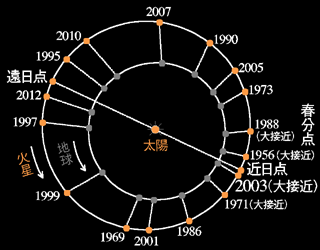

火星は地球の外側をまわっているお隣の惑星です。地球は約365日で太陽のまわりを周りますが、火星はゆっくりとその1.88倍(約687日)ほどかけて一周します。そのため軌道上で地球は約780日ごとに火星に追いついて並ぶことになります。ですから地球から見ると2年2ヶ月毎に火星は接近してくるのです。 接近には更に微妙な問題があります。それは地球の公転軌道は円に近いのですが、火星のそれはかなりの楕円で、お互いの軌道が近いところとかなり離れるところがあるのです。両者の軌道の距離がせまいところで並ぶような接近をとくに「大接近」とよんでいます。大接近は15年ないし17年ごとに起こります。 |

火星と地球の接近図:火星の軌道はかなりの楕円であるため、接近の位置によって互いの距離が異なります。1956年、1971年、1988年、2003年は近日点の近くでの接近で「大接近」に属します。2003年の大接近はとくに近日点の近くになります。 「天文年鑑」(南・西田図)より

|

1971年大接近時の火星観望会の様子。約400人の市民がレンズをのぞきました。 |

福井市自然史博物館では1952年から火星を観測していますが、1956年9月7日には大接近が起こり、多数の市民が天文台を訪れました。その15年後の大接近は1971年8月12日、その次は17年後の1988年9月22日に起こっています。そして、今度は今年2003年8月27日にその大接近が起こるのです。 |

|

|

|

|

|

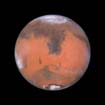

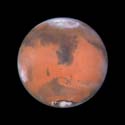

| 1988年9月の衝 (大接近) 視直径23.6秒 |

1995年2月の衝 (接近) 視直径13.8秒 |

2000年6月の合 (最も遠い) 視直径3.6秒 |

2001年8月の衝 (接近) 視直径20.5秒 |

2003年8月の衝 (大接近) 視直径25.1秒 |

|

実際には、大接近と言えどもお月さんのような大きさで見えるわけではありません。この画面を220メートル離れて見れば、見かけの大きさに等しくなります(普通のおうちでは難しいですが...)。 <画像:NASA/JPL・火星表面の模様は実際の見え方と異なります>

|

|

おしらせ このページの地球と火星の距離の説明について、つぎのような正確でない表現がありました(下線部)。 ■火星大接近は、なにがどうスゴイのか1億キロ以上もあります。しかし、太陽・地球・火星が並ぶ大接近のとき(「衝(しょう)」といいます)には、その距離は5500万キロにまで縮まります。・・・ 合の時の距離が1億キロ以上というのはまちがいではありませんが、実際にはおよそ4億キロになります。1億キロという数字は、遠日点付近での接近時(いわゆる「小接近」)の距離になります。そのため、このページで該当(がいとう)する部分を訂正(ていせい)いたしました。もし調べものなどでこのページを参考にされた方は、たいへん申しわけありませんが、あたらしい今のページを参考にしていただくようお願いいたします。 なお、ご指摘をいただいた方にはこの場をかりてお礼を申しあげます。また、このページを以前にご覧になった方や、このコンテンツをご紹介いただいているYahoo!きっずの関係者の方にはご迷惑をおかけしました。おわび申し上げます。(2003年8月27日 担当:石田惣) |