オスからメス、メスからオスへ

オスどうしがたたかうとすれば、おそらく体の大きい方が強いでしょう。大きいオスはあらそいに勝つことで、メスにたくさんプロポーズできるはずです。

だとすれば、小さいころはメスとして生きて、大きくなってからオスになったとしたら、子供をのこすのにとてもつごうがよさそうです。こんな虫のいい話、はたしてありえるのでしょうか?

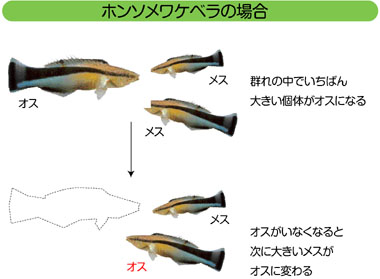

じつはあるのです。いくつかの生き物で、自分の性をとちゅうで変えることが知られています。たとえばホンソメワケベラという魚は、群れの中でいちばん体の大きい1匹だけがオスになります。何かのきっかけで群れからオスがいなくなると、次に体の大きいメスがオスに変わります。

逆に、体が大きくなるとオスからメスに変わる生き物もいます。クマノミのなかまは2匹でペアになって子供をのこしますが、体の大きい方がメスになります。これはなぜでしょうか? クマノミでは、オスどうしがあらそうことは少ないようです。おそらくクマノミは、メスとして丈夫でたくさんの卵をうむために、小さいあいだはオス、大きくなってからメスになるのだろうと考えられています。同じような生きかたは、マムシグサ(テンナンショウ)という植物でもみられます。

|

|

|

いくら子供をのこすのにつごうがいいとはいえ、実際に性転換(せいてんかん)をする動物はかぎられます。たとえば、ほにゅう類や鳥では生殖器官(せいしょくきかん)が複雑で、それらを簡単に作りかえることはできないため、性転換する種は知られていません。魚類で性転換が多いのは、生殖器官の構造が単純(精巣(せいそう)や卵巣(らんそう)だけ)ということがあげられます。

|

「コウライテンナンショウの雄花(左)と雌花(右)」

(福井市足谷町)

撮影:赤井賢成

マムシグサの仲間は、小さい間(小葉数の少ない間)は雄花、成長すると雌花をつけるようになります。写真では茎の太さの違い、雌花の仏炎苞(ぶつえんほう)に見える花序に注目してください。

|

「ズーム」アイコンについて

「ズーム」アイコンについて