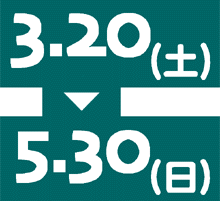

| 福井市自然史博物館ホーム>収蔵資料展2004 |

|

|

|

|

では、ちょこっとですが、お見せしちゃいましょう・・・ |

|

干支のさる年にちなむ資料 ニホンザルのはく製(写真左)のほか、名前がサルに由来する植物や貝類標本を紹介します。写真右はサルナシとサルボウガイです。 |

|

|

| 投網をする貝「オオヘビガイ」 オオヘビガイは岩にはりついて一生をすごす巻き貝です。オオヘビガイは、なんと投網をしてプランクトンなどをとらえます。しかも昼と夜をみわけて、えさの多い夜に投網をするようです。博物館の研究活動で明らかになったその詳細を紹介します。 また、世界初公開?かもしれない「オオヘビガイがえさをとる」映像も展示しています。 |

|

|

|

県内で新たに確認された昆虫や植物 シンジュキノカワガはもともと日本にはいないヤガのなかまで、中国大陸からまれに飛来します。2003年に三国町で多数確認されました(写真左)。また、ルリイトトンボ(写真右)が南六呂師で確認され、県内の新たな産地が増えました。他にも植物で福井県内では初記録のハタベカンガレイ等も展示します。 |

|

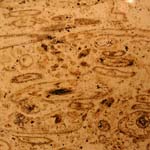

世界的にユニークな「矢地チャート」 金津町矢地で発見されたチャート(二酸化ケイ素に富んだ堆積岩・写真左)は、研究の結果、世界的にユニークな特徴をもつことがわかりました。普通のチャートにくらべてとても若く、植物化石をたくさん含んでいます(写真右)。このチャートからひもとく日本海ができたころの環境を、標本と写真でわかりやすく紹介します。 |

|

| 久崎化石コレクション 金津町在住の久崎 真氏から寄贈された化石コレクションです。特に細呂木駅前の層は現在採掘が困難で、貴重な資料です。当時の日本海の様子を伝える貝類化石を中心に紹介します(写真左:カガミガイの一種・写真右:サルボウガイの一種)。 |

|

|

|

スズメバチの巣の中は?どうなってるの? 昨年、福井市文京の民家の軒先にコガタスズメバチが巣をつくりました。この巣はガラスサッシに密着してつくられたので、中で働きバチの様子がみえるという、ワクワクするような巣でした。巣の実物標本と、巣の中を撮影したビデオ映像を展示します。 展示映像をお見せしちゃいます。写真をクリック!>>

|

|