| 性淘汰について (2) |

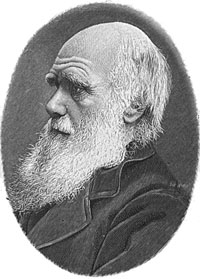

性淘汰理論をうみだしたチャールズ・ダーウィン |

自然淘汰では説明できない進化 |

|

|

ダーウィンというと、みなさんが思いつくのは「種の起源」という本に書かれた進化論でしょう。親とは体のつくりが異なる子供がうまれ、その体のつくりは孫へと遺伝し、さらに体のつくりによって寿命や子供をのこす数に差がある場合に、結果として体のつくりの異なった新しい種が広まるという「自然淘汰」のしくみを見いだしたことは、彼のなしとげた代表的な仕事であることは確かです。 しかし、自然淘汰にたどりついたダーウィンをなやませた動物がいました。それが「オスだけが角をもつシカ」や「オスだけが派手な羽根をもつクジャク」だったのです。自然淘汰のしくみでは、これらのメスが角や派手な羽根をもたないことは説明がつきません。たくさんの生き物を見わたして考えをめぐらせた結果、ダーウィンの出した答えが「性淘汰」というしくみだったのです。「人間の進化と性淘汰 (The Descent of Man and Selection in Relation to Sex) 」という2巻立ての著書でそのアイデアを披露しました。「種の起源」から12年後の1871年のことでした。 ダーウィンは性淘汰が起こる要因について、オスどうしのたたかいはオスに備わったライバル心によるもの、オスのハデさはメスに備わった審美眼(しんびがん)を示すものという説明を試みました。このような擬人(ぎじん)的な考え方は現在では支持されませんが、求愛の過程でこれらの進化が起こるという現象面において、ダーウィンは的確に性淘汰をとらえていました。20世紀にはいり、近代生物学は性淘汰の理論をさらに精密化し、多くの動物で検証がなされ、進化メカニズムとしてはほぼ正しいことが証明されています。 ダーウィンが性淘汰の理論を見いだした背景には、彼が実にさまざまな動物を観察し、洞察(どうさつ)を深めていたことがあげられます。ここでは、「人間の進化と性淘汰」の中から、ダーウィンの観察眼の鋭さをうかがい知るページを紹介します。 |

チャールズ・ダーウィン (1809-1882) Portrait Gallery, University of Texas Libraries (http://www.lib.utexas.edu/)  「人間の進化と性淘汰I,II」 (初版本)  |

| 性淘汰のしくみ | 性淘汰理論をうみだしたチャールズ・ダーウィン | |

| ||

「ズーム」アイコンについて 「ズーム」アイコンについてこのアイコンがついている写真は、クリックすると別ウインドウで拡大表示されます。 | 特別展「どうぶつたちのプロポーズ大作戦!!」電子図録 (C)2004 福井市自然史博物館 |